Organized by the working group transmortality X of the Museum for Sepulchral Culture and the University of Hamburg.

transmortality

New Research on Death

The topics of dying, death and mourning have increasingly become the focus of interdisciplinary research in recent years. Disciplines such as archaeology, ethnology or art history have always been concerned with graves and burial places. In the meantime, however, very different disciplines are interested in the change of mourning and burial culture, such as sociology, psychology, but also history and health sciences, cultural studies, gender studies and media studies.

Under the title transmortality, a workshop was held for the first time on February 6, 2010 at the University of Hamburg in order to link the many-sided and multi-layered research approaches to the topic of dying, death and mourning. The events transmortality II to IX have taken place in an expanded framework as a conference and workshop at the Museum for Sepulchral Culture in Kassel.

In 2017, there was an international conference in Luxembourg with Transmortality International, organized by the Research Project: Material Culture and Spaces of Remembrance. The transmortale is open to young scholars from the field of early career research (students in the final phase or PhD students), but also to postdocs and interested researchers.

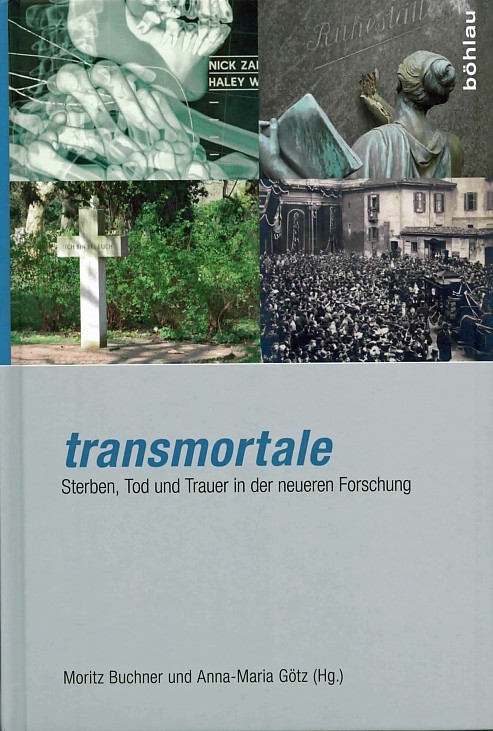

Here the programs and proceedings of previous transmortale events can be viewed. A selection of contributions was published in: Moritz Buchner und Anna-Maria Götz (Hrsg.): transmortale. Sterben, Tod und Trauer in der neueren Forschung (Kasseler Studien zur Sepulkralkultur Band 22), Köln: Böhlau, 2016. The volume brings together a selection of transmortale-contributions from different disciplines such as history, art history, ethnology, cultural anthropology, sociology, theatre, film and music studies as well as cultural and media studies.

Transmortality XIII

Am Samstag, den 23. März 2024, findet die transmortale XIII statt, gemeinsam veranstaltet vom Museum für Sepulkralkultur/ZI, dem Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Hamburg und der Stiftung Deutsche Bestattungskultur, die die transmortale 2024 bis 2028 auch finanziell unterstützt. Veranstaltungsort ist das Museum für Sepulkralkultur in Kassel, Weinbergstraße 25-27, 34117 Kassel.

Programme

23. March 2024

| 10.00 – 10.15 Uhr | Welcome and introduction |

| 10.15 – 10.45 Uhr | Jana Paulina Lobe, Bamberg: Nachhaltigkeit stirbt zuletzt? Einblicke in den grünen Umbruch der Bestattungsbranche. |

| 10.45 – 11.15 Uhr | Jens Terbrack, Münster: Leben in Würde – Sterben in Würde? Die Herausforderung mit selbstverwahrlosten Menschen in der ambulanten Palliativversorgung unter Berücksichtigung multiprofessioneller Akteure. |

| 11.15 – 11.45 Uhr | Coffee break |

| 11.45 – 12.15 Uhr | Anjuli Aggarwal, Stuttgart: "Dying in Germany is a punishment." Narrative eines stillen Leidens: Bestattungspraktiken und -erfahrungen von Hindus in Deutschland. |

| 12.15 – 12.45 Uhr | Andrea Jäggi-Staudacher, Zürich (CH): Abschiedssphären – das Design der letzten Begegnung. |

| 12.45 – 14.00 Uhr | Lunch break |

| 14.00 – 14.30 Uhr | Vincent Platini, Berlin: Geisterschriften: Entstehung einer Selbstmordbriefsammlung. |

| 14.30 – 15.00 Uhr | Martin Christ, Erfurt: Mehr als Statistiken: die Bills of Mortality in England, Schottland und Irland, c. 1600 – 1850. |

| 15.00 – 15.30 Uhr | Coffee break |

| 15.30 – 16.00 Uhr | Kerstin Leyendecker, Bonn: Tod und Trauer am Arbeitsplatz und die Auswirkungen auf das Tun und Handeln innerhalb von Unternehmen in Deutschland. |

| 16.00 – 16.30 Uhr | Sandro Wick, St. Gallen (CH): "Das Netz füllte sich mit Trauer." Medienberichterstattung über Trauerpraktiken im Internet aus diskurslinguistischer Perspektive. |

| 16.30 – 17.00 Uhr | Discussion |

Participation fee per day:

50,- € / reduced (students) 25,- €

If you book in advance by March 19, catering (lunch, cake, fruit, drinks) can be provided for €27 per person per day. Without this, self-catering is required.

Cancellation policy:

If you are unable to attend after registration, please notify us 7 days prior to the start of the conference. Otherwise we will have to charge you the full fee. You have the possibility to name a substitute participant free of charge at any time.

Anmeldung an:

Ines Niedermeyer

Position: Secretariat

Telefon: 0561 918 93 40

Ein Projekt in Kooperation zwischen

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V.

Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur, Kassel

Universität Hamburg

Institut für Empirische Kulturwissenschaft

und der Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Dem Arbeitskreis transmortale XIII gehören an:

Dr. Dirk Pörschmann, Kassel

Dr. Dagmar Kuhle, Kassel

Prof. Dr. Norbert Fischer, Hamburg

Dr. Simon Walter, Düsseldorf

Karla Alex, Heidelberg

Dr. Moritz Buchner, Berlin

Stephan Hadraschek M.A., Berlin

Jan Möllers M.A., Berlin

Archive

Conference Reports

in German language

transmortality XII, 24. – 25. March 2023, Kassel

transmortality XI, 25. – 26. March 2022, Kassel/ digital

transmortality X, 26. – 27. March 2021, Kassel/ digital

transmortality IX, 15. – 16. March 2019, Kassel

transmortality VIII, 10. March 2018, Kassel

transmortality 2017, Luxembourg

transmortality VI, 7. March 2015, Kassel

transmortality V, 15. March 2014, Kassel

transmortality IV, 23. February 2013, Kassel

transmortality III, 10. – 11. March 2012, Kassel

Programmes

in German language

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.

Zentralinstitut für Sepulkralkultur

Museum für Sepulkralkultur

Weinbergstraße 25–27

D-34117 Kassel | Germany

Tel. +49 (0)561 918 93-0

info@sepulkralmuseum.de