Über die transmortale

Neue Forschungen zum Thema Tod

In vielen wissenschaftlichen Disziplinen wird das Thema Tod berührt. Die jährlich stattfindende transmortale bietet jungen Wissenschaftler*innen, die sich in der Abschlussphase einer Qualifikationsschrift befinden, Postdocs und anderen interessierten Forschenden eine Plattform für das Forschungsfeld Sterben, Tod und Trauer. Sie sind angesprochen, ihre Perspektiven in größerer Runde vorzustellen und zu diskutieren. Ziel ist eine interdisziplinäre Auseinandersetzung, die empirische und theoretische Ansätze zusammenführt und einen intensiven Austausch eröffnet.

Unter dem Titel transmortale fand erstmals am 6. Februar 2010 ein Workshop an der Universität Hamburg statt, um die vielseitigen und vielschichtigen Forschungsansätze zum Thema Sterben, Tod und Trauer zu verknüpfen. Die Veranstaltungen transmortale II bis IX haben in einem erweiterten Rahmen als Tagung und Workshop im Museum für Sepulkralkultur in Kassel stattgefunden.

2017 gab es mit der Transmortality International eine internationale Konferenz in Luxembourg, organisiert durch das Research Project: Material Culture and Spaces of Remembrance.

Hier können die Programme und Tagungsberichte der früheren transmortale-Veranstaltungen eingesehen werden.

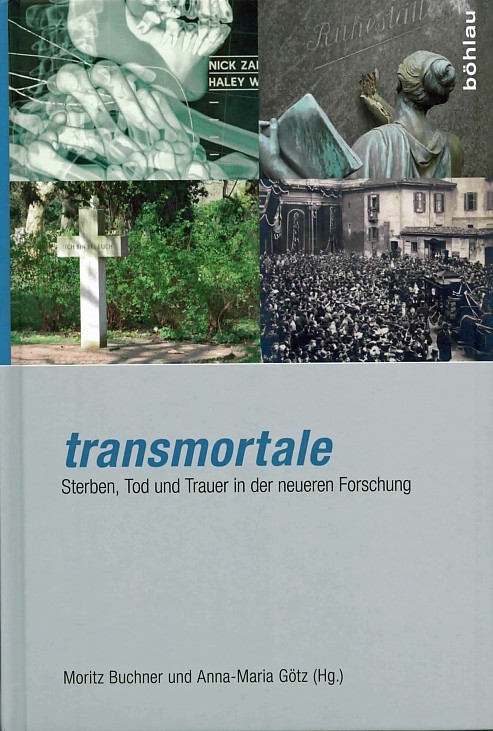

Eine Auswahl von Beiträgen wurde veröffentlicht in: Moritz Buchner und Anna-Maria Götz (Hrsg.): transmortale. Sterben, Tod und Trauer in der neueren Forschung (Kasseler Studien zur Sepulkralkultur Band 22), Köln: Böhlau, 2016. Der Band vereint eine Auswahl an transmortale-Beiträgen aus unterschiedlichen Fachrichtungen wie Geschichte, Kunstgeschichte, Ethnologie, Kulturanthropologie, Soziologie, Theater-, Film-, und Musikwissenschaften sowie Kultur- und Medienwissenschaften.

Transmortale XIII

Am Samstag, den 23. März 2024, findet die transmortale XIII statt, gemeinsam veranstaltet vom Museum für Sepulkralkultur/ZI, dem Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Hamburg und der Stiftung Deutsche Bestattungskultur, die die transmortale 2024 bis 2028 auch finanziell unterstützt. Veranstaltungsort ist das Museum für Sepulkralkultur in Kassel, Weinbergstraße 25-27, 34117 Kassel.

Programm

23. März 2024

| 10.00 – 10.15 Uhr | Begrüßung und Einführung |

| 10.15 – 10.45 Uhr | Jana Paulina Lobe, Bamberg: Nachhaltigkeit stirbt zuletzt? Einblicke in den grünen Umbruch der Bestattungsbranche. |

| 10.45 – 11.15 Uhr | Jens Terbrack, Münster: Leben in Würde – Sterben in Würde? Die Herausforderung mit selbstverwahrlosten Menschen in der ambulanten Palliativversorgung unter Berücksichtigung multiprofessioneller Akteure. |

| 11.15 – 11.45 Uhr | Kaffeepause |

| 11.45 – 12.15 Uhr | Anjuli Aggarwal, Stuttgart: "Dying in Germany is a punishment." Narrative eines stillen Leidens: Bestattungspraktiken und -erfahrungen von Hindus in Deutschland. |

| 12.15 – 12.45 Uhr | Andrea Jäggi-Staudacher, Zürich (CH): Abschiedssphären – das Design der letzten Begegnung. |

| 12.45 – 14.00 Uhr | Mittagspause |

| 14.00 – 14.30 Uhr | Vincent Platini, Berlin: Geisterschriften: Entstehung einer Selbstmordbriefsammlung. |

| 14.30 – 15.00 Uhr | Martin Christ, Erfurt: Mehr als Statistiken: die Bills of Mortality in England, Schottland und Irland, c. 1600 – 1850. |

| 15.00 – 15.30 Uhr | Kaffeepause |

| 15.30 – 16.00 Uhr | Kerstin Leyendecker, Bonn: Tod und Trauer am Arbeitsplatz und die Auswirkungen auf das Tun und Handeln innerhalb von Unternehmen in Deutschland. |

| 16.00 – 16.30 Uhr | Sandro Wick, St. Gallen (CH): "Das Netz füllte sich mit Trauer." Medienberichterstattung über Trauerpraktiken im Internet aus diskurslinguistischer Perspektive. |

| 16.30 – 17.00 Uhr | Abschlussdiskussion |

Teilnahmebeitrag je Tag:

50,- € / erm. (Studierende) 25,- €

Bei einer Vorbestellung bis zum 19. März kann für 27,- Euro pro Person und Tag Verpflegung (Mittagsimbiss, Kuchen, Obst, Getränke) gestellt werden. Ohne diese ist Selbstversorgung erforderlich.

Rücktrittsbedingungen:

Bei Verhinderung nach der Anmeldung bitten wir um Nachricht bis 7 Tage vor Tagungsbeginn. Andernfalls müssen wir Ihnen den vollen Kostenbeitrag in Rechnung stellen. Sie haben jederzeit die kostenfreie Möglichkeit, eine*n Ersatzteilnehmer*in zu benennen.

Anmeldung an:

Ines Niedermeyer

Position: Sekretariat

Telefon: 0561 918 93 40

Ein Projekt in Kooperation zwischen

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V.

Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur, Kassel

Universität Hamburg

Institut für Empirische Kulturwissenschaft

und der Stiftung Deutsche Bestattungskultur

Dem Arbeitskreis transmortale XIII gehören an:

Dr. Dirk Pörschmann, Kassel

Dr. Dagmar Kuhle, Kassel

Prof. Dr. Norbert Fischer, Hamburg

Dr. Simon Walter, Düsseldorf

Karla Alex, Heidelberg

Dr. Moritz Buchner, Berlin

Stephan Hadraschek M.A., Berlin

Jan Möllers M.A., Berlin

Archiv

Tagungsberichte

transmortale XII, 24. – 25. März 2023, Kassel

transmortale XI, 25. – 26. März 2022, Kassel/ digital

transmortale X, 26. – 27. März 2021, Kassel/ digital

transmortale IX, 15. – 16. März 2019, Kassel

transmortale VIII, 10. März 2018, Kassel

transmortality 2017, Luxembourg

transmortale VI, 7. März 2015, Kassel

transmortale V, 15. März 2014, Kassel

transmortale IV, 23. Februar 2013, Kassel

transmortale III, 10. – 11. März 2012, Kassel

Programme

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.

Zentralinstitut für Sepulkralkultur

Museum für Sepulkralkultur

Weinbergstraße 25–27

D-34117 Kassel | Germany

Tel. +49 (0)561 918 93-0

info@sepulkralmuseum.de