Unser neuer Newsfeed!

Hier finden Sie Berichte zu Veranstaltungen, News,

Interviews, Sehenswertes und vieles mehr.

Jung, transdisziplinär, einmalig

Dagmar Kuhle über die Tagung transmortale und ihre Besonderheit

Interview: Anna Lischper

Dagmar, du begleitest die transmortale ja schon seit vielen Jahren. Welcher Beitrag ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Mich hat besonders ein filmwissenschaftlicher Beitrag zum Thema Tod im Film beeindruckt. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich nicht die klassische Kinogängerin bin, demnach auch nicht so viele Filme kenne. Vor diesem Hintergrund fand ich es sehr spannend einen Beitrag zu hören, der dieses Thema vertieft hat und der verdeutlichte, dass das Sujet Sterben und Tod häufig in Filmen eingesetzt wird.

Die transmortale zeichnet ja der transdiziplinäre Austausch aus, also dass die Teilnehmer*innen auch über den eigenen fachlichen Tellerrand hinausschauen. Inwiefern ist das eine Bereicherung für die Beschäftigung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer? Schärft das auch das Bewusstsein für die eigene Endlichkeit?

Für das Bewusstsein in Bezug auf die Endlichkeit, vielleicht auch auf die eigene Endlichkeit, ist sicherlich der Gewinn, dass man sieht, dass dieses Thema in ganz vielen Disziplinen präsent ist.

Für die Forschenden kann das eine Bereicherung sein, Beiträge zum selben Thema, aber aus anderer fachlicher Perspektive zu hören. Aber ein Gewinn liegt auch noch auf einer anderen Ebene: Hier werden ja auch laufende Forschungen vorgestellt. Und da hier Menschen aus ganz anderen Disziplinen im Publikum sitzen, werden den Vortragenden auch Fragen gestellt, die grundlegend sind. Die eben jemand stellt, dem die Disziplin womöglich fremd ist. Das öffnet die Möglichkeit zur Reflektion des eigenen Forschungsvorhabens, ja es stellt das eigene Forschungsvorhaben nochmal sehr erfrischend in Frage.

Dann ermöglicht die transmortale auch wissenschaftlichen Austausch und Reflektion des eigenen Projekts?

Ja, genau. Oder einfach Anregungen, die eigene Sichtweise noch einmal zu überdenken. Oder sogar einen neuen Aspekt hinzuzunehmen.

Verstehen sich denn die Forschenden aus den unterschiedlichen Disziplinen?

Es wurde schon manchmal festgestellt, dass es Bedarf gab, begrifflich nachzuschärfen. Etwa, weil nicht alle Vokabeln in allen Bereichen die gleichen Sinnzuschreibungen haben.

Kommt es denn auch zu Schwierigkeiten der einzelnen Disziplinen untereinander?

Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Vielmehr wird an uns als Organisationsteam gespiegelt, dass die Atmosphäre eine ganz offene und wohlwollende ist. Es ist keine Prüfungssituation, es ist eine, in der sich alle im Vorhinein im Klaren sind, dass sie hier eigentlich nur gewinnen können. Indem vielleicht doch Unklarheiten nachgefragt werden, oder selbst wenn es zu Punkten unterschiedliche Ansichten gibt, ist ein Motor. Da wird schon auch mal ordentlich diskutiert.

Das Team setzt sich ja aktuell zusammen aus Dr. Dirk Pörschmann (Kassel), Prof. Dr. Norbert Fischer (Hamburg), Dr. Simon Walter (Düsseldorf), Karla Alex (Heidelberg), Dr. Moritz Buchner, Stephan Hadraschek M.A. und Jan Möllers M.A. (alle Berlin) und dir. Gibt es da denn auch mal personelle Wechsel?

Zum Teil geht das Team auf die Ursprungsgruppe zurück, die die transmortale aus der Taufe gehoben hat, aber es gab natürlich auch Wechsel. Da versuchen wir dann schon zu organisieren, dass beruflich eine große Bandbreite bestehen bleibt und das Team immer wieder verjüngt, bei Wissenschaft geht es auch darum, am Prozess aktuell teilzuhaben. Weil es das Organisationsteam ist, das aus der Menge an Einreichungen die Auswahl trifft, braucht es darin Menschen, die sich mit Inhalten unterschiedlicher Fachrichtungen reflektiert auseinandersetzen.

Es gab ja dieses Jahr etwas über 40 Einreichungen. Worin liegt die größte Herausforderung bei der Auswahl der Beiträge?

Wir versuchen zum einen, eine möglichst große Vielfalt zusammenzustellen. Das heißt schon mal, dass, wenn aus einer Fachrichtung mehrere Einreichungen vorhanden sind, man sich dann für einen Beitrag entscheiden muss. Außerdem bemühen wir uns, dass sich die Beträge der einzelnen Panels aufeinander beziehen, um die Diskussion, um die es ja vor allem geht, anzukurbeln. Und dann liegt unser Fokus auch darauf, Beiträge auszuwählen, die eine neue Aufmerksamkeit abbilden. Die transmortale soll ja auch einen Einblick in neue Perspektiven der Sepulkralkultur geben.

Sind denn aus den Einreichungen bestimmte Trends der Beschäftigung mit den Themen herauszulesen?

Das Thema Pandemie hat sehr schnell zu einer Auseinandersetzung in der Forschungslandschaft geführt. Auch Individualisierung ist etwas, das in Beiträgen immer mal wieder eine große Rolle spielt. Und eine mit dieser Individualisierung zusammengehende Vielfalt, die sich ausprägt und erforscht wird. Und auch neue Entwicklungen wie Palliativmedizin, also die Versorgung am Lebensende, schlagen sich in der Forschungswelt nieder.

Jetzt bist du ja schon viele Jahre dabei und über die Zeit so etwas wie die Mutter der transmortale geworden, wenn man es so will. Ist sie eine Herzensangelegenheit für dich?

Als Mutter der transmortale sehe ich eher Anna Maria Götz, weil sie die transmortale damals aus der Taufe gehoben hat. Dass ich hier aber schon seit einigen Jahren die Ansprechpartnerin sein darf, macht mich glücklich, weil ich weiterhin vollkommen davon überzeugt bin, dass das Museum für Sepulkralkultur der richtige Ort für diese Tagung ist. Ich nehme immer wieder wahr, dass Gäste dabei sein wollen, um zu uns ins Haus zu kommen, um sich auch das Fotoarchiv und die Bibliothek zeigen zu lassen. Wir können den jungen Forschenden etwas bieten – mit Recherchematerial, aber auch mit fachlicher Expertise. Wenn man sich dann anschaut, was dabei an Beiträgen herauskommt und wie sich die jungen Menschen inspirieren lassen und mit uns teils langfristig in Kontakt bleiben, erfüllt mich das schon mit Freude.

"Der gesellschaftliche Umgang mit den Toten – Eine Frage der Menschenwürde" – Neue Publikation der Deutschen Kommission für Frieden und Menschenrechte Justitia et Pax

Dr. Dirk Pörschmann ist Mitglied der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Menschenrecht auf einen angemessenen Umgang mit den Toten“, die in den vergangenen Jahren systematisch die Bedeutung des angemessenen Umgangs mit den Toten untersucht hat. Im Austausch mit Betroffenen, Helfenden und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Kontexten wurden die Folgen für die Hinterbliebenen analysiert, aber auch aufgezeigt, dass ein angemessener Umgang mit den Toten ein Gradmesser für die Humanität einer Gesellschaft und Voraussetzung für Frieden und Versöhnung ist. Die Ergebnisse hat die Arbeitsgruppe nun in der neu erschienenen Publikation zusammengefasst.

„Ein gutes Kinderbuch nimmt vor allem die Kinder in ihren Fragen ernst“

Interview mit Katharina von der Gathen, Autorin des Buches „Radieschen von unten“ anlässlich ihrer Lesung im Museum für Sepulkralkultur

4. Oktober 2023

Was hat Sie dazu inspiriert, ein Kinderbuch über die Themen Sterben, Tod und Trauer zu schreiben?

Katharina von der Gathen: Ich glaube, die Idee schlummerte schon ganz lange in mir. Ich habe in meinem Leben selbst viel mit dem Tod zu tun gehabt. Ich kenne auch viele Kinderbücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber das, was mir oft so ein bisschen gefehlt hat, war dieser neugierige Blick von Kindern auf das Thema – und ihre Fragen, die sie dazu haben. Es gibt ja viele tolle Kinderbücher, die Geschichten anbieten, wie man beispielsweise Trauer verarbeiten kann. Mir hat oft die Sachebene gefehlt: Was passiert denn eigentlich mit so einem Körper, wenn er gestorben ist? Was macht man dann damit? Wo kommen die Toten hin? Das war meine Motivation. Und auch meine eigene Neugier mit hineinzunehmen, die ich selbst als Kind hatte.

Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach bei einem guten Kinderbuch eben über solche Themen an und wie kann das Buch den Kindern helfen?

Katharina von der Gathen: Ein gutes Kinderbuch nimmt vor allem die Kinder in ihren Fragen ernst. Wir Erwachsenen sind ganz oft schnell dabei, Kinder beschützen zu wollen und eben gerade nicht mit ihnen über solche Themen zu reden – weil sie ja noch so klein sind und weil es ihnen nicht guttun könnte. Ich finde, dass es wichtig ist, offen und möglichst ehrlich zu sein und zu versuchen, auf der Ebene der Kinder deren Fragen zu beantworten.

Sie arbeiten in Ihrem Alltag mit Kindern, sind Sexualpädagogin, und beschäftigen sich mit Themen, die manchmal nicht so leicht anzusprechen sind, da sie gesellschaftlich zum Teil noch tabuisiert werden. Was macht den Austausch mit den Kindern gerade bei solchen Themen so besonders?

Katharina von der Gathen: Wenn man einmal diese Tür in diese geheime Zimmer öffnet und über Sexualität oder eben auch über den Tod spricht, merken Kinder, dass sie ihre Fragen, die sie mit sich herumtragen, auch stellen können. Und das ist das Besondere: Wenn man den Boden bereitet, können Kinder auch mit ihren Ängsten, die sie haben, kommen. Sie lernen, dass es nichts gibt, worüber man nicht reden kann. Das sind ja Themen, bei denen sich auch viele Erwachsene oft nicht sicher fühlen. Niemand hat aber eine richtige Antwort auf die tiefen Fragen, die mit dem Tod verbunden sind. Sich gemeinsam den Fragen zu stellen, gemeinsam die jeweiligen Vorstellungen oder Ideen oder das, was man weiß, zusammenzubringen, das bringt oft eine ganz besondere Verbindung.

Katharina von der Gathen arbeitet als Sexualpädagogin und Autorin in Bonn. Am liebsten macht sie sexualpädagogische Projekte mit Grundschulkindern, die auch die vielen Fragen für ihre Aufklärungsbücher gestellt haben. Gemeinsam mit Anke Kuhl hat Katharina von der Gathen im Klett Kinderbuch Verlag „Klär mich auf“ (2014), „Das Liebesleben der Tiere“ (2017) und „Klär mich weiter auf“ (2018) veröffentlicht.

„Von toten Menschen geht eine ganz spezielle Schönheit aus“

Interview mit Anke Kuhl, Illustratorin des Buches „Radieschen von unten“

4. Oktober 2023

Frau Kuhl, gemeinsam mit Ihrer Kollegin Katharina von der Gathen haben Sie das Kindersachbuch „Radieschen von unten“ herausgebracht. Wie kamen Sie zu diesem Projekt?

Anke Kuhl: Die Idee kam von Katharina von der Gathen. Sie ist an mich herangetreten, weil wir schon mehrere Bücher zusammen gemacht haben. Ich hatte gleich Lust, mit ihr ein Buch für Kinder zum Thema Tod zu machen. Ich hatte sowieso schon länger darüber nachgedacht, mal ein Projekt zu machen, das sich ästhetisch und erzählerisch in diesen Bereich begibt, hatte es aber immer aufgeschoben. Ein Kinder-Sachbuch zum Tod fand ich dann eine sehr schöne Vorstellung. Da ich bei unseren vorangegangenen Projekten erfahren habe, dass Katharina vermeintlich schwierige Themen Kindern sehr einfühlsam und unaufgeregt nahebringen kann, hatte ich großes Vertrauen, dass ihr das auch hier gelingen würde. Mir liegt das Thema sehr am Herzen und ich hätte selbst als Kind so ein Buch gut gebrauchen können.

Wie ist es für Sie, Tote zu malen oder zu zeichnen? Was macht das mit Ihnen und gibt es einen Unterschied zum Malen von lebendigen Personen?

Anke Kuhl: Das ist eine interessante Frage, die mir jetzt häufiger gestellt wird. Natürlich ist es ein riesiger Unterschied, ob man Lebendige oder Tote zeichnet. Normalerweise bekomme ich oft gespiegelt, dass die Figuren in meinen Büchern sehr lebendig wirken. Viele Tote hatte ich bis „Radieschen von unten“ nicht gezeichnet. Aber ich habe mich schon immer extrem von der Darstellung von Toten angezogen gefühlt. In meinem Büro hängt zum Beispiel ein riesiges Bild von einem toten Specht, das ein befreundeter Künstler gezeichnet hat. Ich finde, dass von toten Menschen und Tieren eine ganz spezielle Schönheit und Ruhe ausgeht, vorausgesetzt sie sind nicht eines gewaltsamen, grausamen Todes gestorben. Verstörend finde ich den Anblick nicht und hatte auch keine Hemmschwelle, dazu zu zeichnen. Ich fand es fast beruhigend und habe es sehr gerne gemacht.

Wie schaffen Sie es bei den Themen Tod, Sterben und Trauer den Humor in Ihren Illustrationen beizubehalten?

Anke Kuhl: Ich wüsste gar nicht, wie es ohne Witz geht. Allerdings habe ich bei „Radieschen von unten“ etwas mehr über Art und Dosierung des Humors abgewogen, als bei vorangegangenen Projekten. In unseren Aufklärungsbüchern hatte ich das Gefühl, ich kann ziemlich hemmungslos drauf los witzeln. Beim Thema Tod habe ich gespürt, dass der Humor ein anderes Fingerspitzengefühl erfordert und habe stärker ausgelotet, wo er angemessen ist und wo nicht. Aber Katharina und ich waren uns sehr einig, dass es Anlass und Raum zum Lachen geben muss in unserem Buch.

Anke Kuhl, Jahrgang 1970, hat in Mainz und Offenbach das Zeichnen studiert und arbeitet seit 1998 in der Frankfurter Ateliergemeinschaft labor. Für ihr bei Klett Kinderbuch erschienenes Buch "Alles Familie!" wurde sie mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt am Main.

Die Interviews führte Angelina Habeck, Praktikantin im Museum für Sepulkralkultur.

Mach´ es nicht wie Ernie

Herbstforum der APPH im Museum für Sepulkralkultur

Besondere Situationen erfordern besondere Kommunikation. Doch manchmal stehen selbst Menschen, die sich professionell mit dem Sterben und dem Tod befassen, vor dem Problem, dass ihnen die Worte fehlen. „Sprachlos am Lebensende“ lautete der Titel des Herbstforums, das die Veranstaltungsreihe zum Thema Kommunikation im 20. Jubiläumsjahr des APPH abschloss. Rund 90 Personen waren dabei, als verschiedene Aspekte zur Kommunikation am Lebensende beleuchtet wurden.

Gibt es Unterschiede je nach Herkunft und kulturellen Gegebenheiten? Wie werden ethische Fragestellungen über Tod und Sterben formuliert? Und wie findet man die richtigen Worte am Lebensende bei dementiell erkrankten Menschen? „Sprachlos sein ist auch hilflos sein. Das passt nicht zu unserem professionellen Anspruch, sterbende und kranke Menschen zu begleiten“ – mit diesen Worten begrüßte Silke Lauterbach, Vorsitzende der Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit Nordhessen (APPH Nordhessen e. V.) die rund 90 Besucher*innen im Museum. Lauterbach ist Fachapothekerin für Klinische Pharmazie und Beisitzerin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.

„Sterbende Menschen zu begleiten, mit ihnen zu sprechen ist etwas anderes, als das, was ich täglich tue: es ist nicht einfach nur Reden im beruflichen Alltag“, sagte Andreas Siebert, Landrat des Landkreises Kassel, in seinem Grußwort. Am Lebensende brauche es eine andere Form der Kommunikation. Worte seien dabei oftmals genauso wichtig wie Berührung – eine Erfahrung, die er selbst bei der Begleitung seines Schwiegervaters bis dessen Tod miterlebt habe. Auch Regine Bresler, Leiterin des Gesundheitsamts Region Kassel, merkte an: „Wenn die eigene Mutter an Krebs erkrankt, hilft alle Professionalität nicht.“ Da falle es oft schwer, die richtigen Worte zu finden. Daher gelte es, denen zu danken, die dabei helfen, Sterbende, aber auch deren Angehörige zu begleiten. Die Hilflosigkeit am Ende des eigenen Lebens oder auch am Ende des Lebens eines anderen, gilt es zu sehen.

Dr. Dirk Pörschmann, Direktor des Museums für Sepulkralkultur und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. war eingeladen, einen Vortrag zu „Verstehe ich Dich richtig?? Kommunikation über Tod und Sterben“ zu halten. Es gebe eine Sprachlosigkeit am Ende des Lebens, aber das bedeute nicht, dass es keine Sprache gebe. Mulugeta Ayenes Fotografie etwa zeige nonverbale Kommunikation: An der Absturzstelle des Ethiopian Airlines-Fluges ET302 südlich von Addis Abeba, Äthiopien zeigt das Bild eine Frau, vermutlich eine Angehörige von einem der Opfer, die sich Erde ins Gesicht wirft - auch das sei Sprache. Man könne nicht nicht kommunizieren, verwies Pörschmann auf den Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Und ein Großteil der Kommunikation finde nonverbal statt. Kommunikation könne man lernen; Kinder dabei zu begleiten, einen Ausdruck zu finden, das sei unsere Aufgabe. Und: Kommunikation finde nicht nur mit anderen statt, sondern auch in einem. Damit innere Vorgänge der gelungenen Kommunikation mit anderen nicht im Wege stehen, müssen innere Sätze ausgesprochen werden. So könne es auch nicht zum Miss-Verstehen kommen. Als Beispiel zeigte Pörschmann einen Videoclip, in dem Ernie von der Sesamstraße wegen ebendieser inneren Vorgänge nicht seinem ursprünglichen Bedürfnis, den Nachbarn nach einem Staubsauger zu fragen, folgt, sondern zur Eskalation einer Kommunikationssituation beiträgt.

Für das Sprechen über den Tod und das Sterben gebe es auch im Bereich Kinderbuch zahlreiche Beispiele. Die Relevanz, im Gespräch zu bleiben etwa, oder auch die Idee, individuelle Bilder zu finden, um den Tod greifbarer zu machen, werde in Kinderbüchern aufgegriffen. Im Austausch sein, Erinnerungen austauschen, und auch mit den Toten im Gespräch bleiben, all das sei wichtig. Es gehe darum, die die gehen müssen, zu hören und zu begleiten, aber es gehe auch darum, die eigenen Wünsche als begleitende Person zu sehen.

Dr. Sabine Leutiger-Vogel, ehemals Ärztin im Ev. Krankenhaus Gesundbrunnen, nahm sich in „Demenz verstehen – Kommunikation über Tod und Sterben mit dementiell Erkrankten“ der Besonderheiten in der Kommunikation mit dementiell Erkrankten an - auch am Lebensende. „Wenn es medizinisch nichts mehr zu tun gibt, gibt es besonders viel zu tun", zitierte sie Dame Cicely Saunders. Was habe ich für ein Menschenbild? Wie blicke ich auf jemanden, der sich in die Hose pinkelt? Die eigenen Signale, die man aussendet, zu beobachten, sei ein wesentlicher Aspekt für gelungene Kommunikation. Auch: authentisch bleiben. „Was ich sage, muss zu mir passen.“ Und um auf jemanden angemessen eingehen zu können, helfe es, die jeweilige Biografie zu kennen.

Diesen ihren Ausführungen ging ein Exkurs in das menschliche Gehirn voraus. Sie erklärte die Verknüpfung von Nervenzellen, die genetisch bedingt ist und durch unser ureigenes persönliches Leben. Die Stimme der Mutter, der Geschmack von Apfelkuchen, Musik, all das sei gespeichert. Die Verknüpfungen nehmen im Laufe des Lebens zu - und je nach Form der Demenz rapide ab. So sei Kommunikation am Lebensende insbesondere für dementiell Erkrankte wichtig und entscheidend.

Der Vortrag „Kommunikation und Ethik – die richtigen Worte finden bei ethischen Entscheidungen“ mit Prof. Dr. Alfred Simon musste ausfallen. Den Raum nutzte Dr. med. Markus Schimmelpfennig, ehemals Krankenhaushygieniker am Marienkrankenhaus Kassel. Er widmete sich dem Thema als Moderator mit viel Feingefühl und suchte mit den Referenten, wie später auch mit dem Publikum das Gespräch.

Anna Lischper

Wir wollen Ihre Antworten!

Wie oft waren Sie schon im Museum für Sepulkralkultur zu Gast? Kamen Sie alleine oder in Begleitung? Haben Sie sich bei uns wohlgefühlt? Was haben die Inhalte der Ausstellung mit Ihnen gemacht?

Wir wollen Ihre Meinung wissen!

Nehmen Sie teil an unserer großen Besucherumfrage und teilen uns mit, was wir gut machen, wobei wir uns verbessern können und wie wir Ihr Museumserlebnis so angenehm wie möglich gestalten können.

Die Befragung ist anonym und dauert ca. 10 Minuten. Als Dankeschön retten wir 1m² gefährdeten Regenwald für jede abgeschlossene Umfrage. Darüber hinaus haben Sie die Chance, eine Reise zu gewinnen. Sie können die Umfrage bis zum 7. Januar 2024 ausfüllen.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Ankauf zum Abschied

Trost-Ausstellung bis 29. Oktober verlängert – Freunde ermöglichen Ankauf von Fotografien

Die Sonderausstellung „Trost. Auf den Spuren eines menschlichen Bedürfnisses“ wurde bis zum 29. Oktober 2023 verlängert. Noch bis zu diesem Sonntag um 19 Uhr können sich Besucher*innen dem Phänomen Trost über zeitgenössische künstlerische Exponate und kulturhistorische Artefakte nähern. Der Freundeskreis des Museums ermöglicht indessen den Ankauf von vier Fotografien, die dem Museum auch nach dem Abbau der Ausstellung erhalten bleiben.

Zu sammeln, zu bewahren, zu forschen und zu vermitteln ist der öffentliche Auftrag eines Museums. „Das Sammeln ist substanziell für unsere Arbeit – der jährliche Etat für Ankäufe aber zu gering. Daher bin ich sehr glücklich, dass uns der Freundeskreis bei Ankäufen unterstützt“, sagt Museumsdirektor Dr. Dirk Pörschmann. Schließlich sei es auch ein Abschiedsschmerz, der mit dem Abbau einer jeden Ausstellung einhergehe. „Es wäre noch trauriger, wenn am Ende nichts von der Trost-Ausstellung übrigbliebe.“

Die Unterstützung von 5000 Euro macht den Ankauf von vier Fotografien möglich, darunter drei dokumentarische Arbeiten und eine künstlerische. Unter ihnen ist die Fotografie „The Embrace“ des dänischen Fotografen Mads Nissen, die die Umarmung von zwei Frauen während der Corona-Pandemie in Brasilien durch eine Folie dokumentiert. „Es ist das Plakatmotiv der Ausstellung und damit die Arbeit, die dauerhaft mit der Ausstellung assoziiert werden wird“, sagt Pörschmann, der das Motiv als „schrecklich schön“ bezeichnet. „Es ist berührend, wenn man sich das vorstellt, was eine solche Umarmung in der Zeit der Corona-Pandemie bedeutete“, sagt Bertram Hilgen, Sprecher der Freund*innen des Museums. Die Freunde, so Hilgen, verstehen sich als ideelle und finanzielle Unterstützer des Hauses. „Wir geben diesem einzigartigen Museum Rückhalt aus der Stadtgesellschaft.“ Dazu zähle auch, dabei zu helfen, die Sammlung weiter auszubauen.

Auch die beiden Fotografien des äthiopischen Fotografen Mulugeta Ayene, der am 13. März 2019 trauernde Hinterbliebene an der Absturzstelle des Ethiopian Airlines-Fluges ET302 südlich von Addis Abeba, Äthiopien, zeigen, sollen angekauft werden. „Sie machen den Schmerz des Verlusts in dramatischer Weise sichtbar. Und aus dem Schmerz heraus hat sich die Sepulkralkultur ja überhaupt erst entwickelt, hat Lösungen gesucht und gefunden“, erklärt Museumsdirektor Pörschmann, der die Ausstellung mit seinem Team innerhalb eines Jahres entwickelte. „Schmerz über Verlusterfahrungen ist der kleinste gemeinsame Nenner unserer Gesellschaft.“

Mehr Kunst als Dokumentarfotografie ist die vierte Arbeit, die in den Besitz des Museums übergehen wird: „Geister II“ des Kollektivs Schaum aus Deutschland. Pörschmann: „Das Motiv öffnet einen Raum des Nachdenkens: Was macht die Säkularisierung mit Tradition und Ritualen? Begebe ich mich in das christlich-religiöse Denken, dann gehe ich davon aus, dass es nach dem Tod weitergeht. Wenn ich sage: Am Ende ist einfach Schluss, da kommt nichts mehr, dann verlieren Rituale an Bedeutung und Traditionen gehen verloren.“ Die Fotografie gibt Anlass, sich zu fragen: Ist Kirche noch wiederzubeleben? Kann man Gewesenes zurückholen? Will man das überhaupt?

Bis Sonntag, 29. Oktober, ist die Ausstellung „Trost. Auf den Spuren eines menschlichen Bedürfnisses“ noch zu sehen. An diesem Tag hat das Museum bis 19 Uhr geöffnet.

Bereits ab 16 Uhr wird die Autorin und Journalistin Gabriele von Arnim aus ihrem Buch „Der Trost der Schönheit“ (Rowohlt) lesen, das Mitte August erschienen ist und sich hervorragend mit der Trost-Ausstellung verbinden lässt. Gabriele von Arnim hat sich nach ihrer Publikation „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ (Rowohlt, 2021), in dem sie über das Leiden und Sterben ihres Mannes schrieb, dem Phänomen Trost zugewandt, um mit Worten zu ergründen, was ihr selbst Halt in Zeiten der Haltlosigkeit geboten hat.

Informationen zum Freundeskreis des Museums für Sepulkralkultur

Der 2020 gegründete Freundeskreis leistet einen direkten und sichtbaren Beitrag zur Entwicklung des Hauses, ohne jedoch die inhaltliche und personelle Ausrichtung des Museums zu beeinflussen. Eine zentrale Herausforderung ist die Unterstützung der seit dem Jahr 2017 laufenden Vorbereitungen für die umfassende Neukonzeption des Museums.

Für alle, die sich in dieser Weise für die Zukunft des Museums einsetzen möchten, werden besondere Einblicke geboten, etwa mit speziellen Führungen und Veranstaltungen. Die Freund*innen des Museums erklären sich ihrerseits bereit, jährlich mindestens 150,- Euro zu spenden. Diese Spenden werden stets konkreten Zwecken zugewiesen, wie etwa der Förderung neuer Positionen in Kunst, Design und Kunsthandwerk im Kontext der Sepulkralkultur oder auch Anschaffungen von Werken für unsere Museumssammlung. Auch Projekte der kulturellen Bildung im Rahmen der wichtigen pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen können auf diese Weise unterstützt werden.

Bericht: Friedhofsverwaltertagung 2023

zum Thema Wasser

Am 5. Oktober 2023 lud die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. zur jährlichen Friedhofsverwaltertagung ein. Die diesjährige Versammlung widmete sich dem Thema Wasser – wie eine zukunftszugewandte Nutzung auf dem Friedhof damit aussehen kann, welche großen Potenziale es birgt und auch welche Gefahren. In elf Vorträgen aus der Forschung und vor allem der Praxis wurden wissenschaftliche Perspektiven sowie individuelle Herausforderungen und Erfolge im Umgang mit Wasser sichtbar. Durch den Tag zogen sich vor allem der potenzielle Wert von Friedhöfen in Städten angesichts rasanter klimatischer Veränderungen sowie das Ringen um eine angemessene gesellschaftliche und politische Wertschätzung dessen – auch finanziell.

Zunächst aber fanden sich ab 9:30 Uhr rund 50 Berufsschaffende aus dem Feld Friedhofspflege und Bestattung, Landschaftsplanung und -forschung und sogar aus der Kunst im Innenhof des Sepulkralmuseums zu Kaffee, Sekt und lockeren Gesprächen ein. Zur Tagung versammelten sich die Teilnehmenden im Untergeschoss des Museums.

Inmitten der Dauerausstellung eröffnete Museumdirektor Dr. Dirk Pörschmann um 10 Uhr die Versammlung. Pörschmann hierbei auf die jahrtausendelange Historie der Bestattungskultur, die weiter zurückgeht als die Existenz des modernen Menschen und betonte vor diesem Hintergrund den großen Wert, den das gemeinsame Erforschen und Erproben der Bestattungspraxis darstelle.

Weiter durch den Tag führte Anna Lischper, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Museum für Sepulkralkultur.

Prof. Dr.-Ing. Jens Lüdeke, Professor für urbanen Raum an der Berliner Hochschule für Technik, widmete sich der Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel. Lüdeke tätigte über den Faktor Wasser hinaus einen Rundumschlag durch die besorgniserregenden und umfassenden Veränderungen des Klimas. Über den Klimaschutz hinaus seien bereits jetzt Anpassungsmaßnahmen an neue klimatische Bedingungen nötig. In diesem Sinne riet Lüdeke zu einer möglichst geringen Versiegelung der Böden, auch auf dem Friedhof, und der Kühlung von Städten durch Luftkorridore, Verschattung und Begrünung.

Einen Blick in die Politik tätigten die Friedhofsexpert*innen Dagmar Kuhle und Gerold Eppler mit ihren Ausführungen zur Nationalen Wasserstrategie und ihrer Bedeutung für Friedhöfe. Die nationale Wasserstrategie sei im März dieses Jahres beschlossen worden und umfasse 78 Punkte in 10 Themen rund um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser. Es gehe hierbei etwa um den Schutz naturnaher Wasserhaushalte, eine gewässerverträgliche Flächennutzung im urbanen Raum, die Minimierung von Risiken und Schadstoffen und viele weitere Ziele, die bis 2058 erreicht werden sollen.

Eckehardt C. Göritz, Leiter der Friedhofsverwaltung Kassel, hatte dieses Jahr einige Herausforderungen zu stemmenzu stemmen. Er beschrieb umfangreiche Schäden an Kassels Friedhöfen, nachdem im Juni ein schweres Unwetter mit Starkregen und Hagel die Stadt unter Wasser gesetzt hatte. Göritz berichtete von beschädigten Gebäuden, vom Wasser herausgerissenen Gehwegen, zerstörter Bepflanzung und umgestürzten Bäumen. Berührend und besorgniserregend zugleich war seine Erzählung von Angehörigen, die jedem Unwetter zum Trotz die Gräber ihrer Verstorbenen besuchen – auch wenn es dabei geschlossene Friedhofsmauern zu überwinden gilt.

Jörn Asendorf hingegen beschrieb das andere Extrem an Wassermenge: den Wassermangel und seine Folgen auf Bremer Friedhöfen. Asendorf leitet den Bereich Bestattung und Krematorium des Umweltbetriebs Bremen. Er berichtete von einem Rückgang der ständigen Wassermengen und einem sinkenden Grundwasserspiegel auf dem Friedhof Riensberg. Schwankende Wasserstände, Algenbildung und Trockenheitsschäden bis hin zu umgestürzten Bäumen erfordern eine Reihe von Maßnahmen, wie Wassermonitoring und -Filterung, reichlich Baumpflege, auch die Nutzung eines Tiefbrunnens ist angedacht. Das kostet – im Moment besonders die Gebührenträger.

Vor der Mittagspause rundete Dr.-Ing. Martin Venne den Vormittag ab. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. zeigte Handlungsmöglichkeiten in der Friedhofsentwicklung auf, wie den Rückbau von ungenutzten Wegen für weniger versiegelte Fläche, das Anlegen von Gräbern in einem lückenlosen Kernbereich, die regelmäßige Datenauswertung des Wasserverbrauchs, die Nutzung von Zisternen, um Trinkwasser zu sparen und vieles mehr. Den ökologischen Wert des Friedhofs hochzuhalten und vor allem in Zahlen zu haben sei das beste Argument in der Aushandlung unverzichtbarer öffentlicher Gelder, so Venne.

Mit viel Stoff zum Nachdenken ging die Versammlung in die Pause. Bei einem Mittagessen konnte die Aussicht von der Museumsterrasse genossen werden, bevor es gestärkt wieder ans Thema ging.

Tillman Wagner, Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin, berichtete von dem Vorhaben, den Friedhof Friedrichshain-Kreuzberg klimafit zu machen. Neben diversen landschaftlichen Maßnahmen erwies sich hauptsächlich ein Nachbarschaftsdeal als hilfreich. Der Besitzer eines nebenstehenden, fast gänzlich versiegelten Grundstücks übernahm zwei Drittel der Kosten für eine Regenwasserzisterne auf dem Friedhof, um dorthin sein eigenes Versickerungswasser loszuwerden. Für den Friedhof bedeutete das eine langfristige und kostengünstige Wasserquelle auf dem eigenen Gelände. Vor diesem Hintergrund betont Wagner den großen Wert von Partnerschaften und kreativen Lösungsansätzen.

Auch Peter Affée aus Heusenstamm, südlich von Frankfurt, zeigte am eigenen Friedhof erprobte Anpassungen im Wasserhaushalt auf. Zum Beispiel sorge ein durchmischter, von Kompost und Mulch durchsetzter Boden für weniger Verdunstung, somit auch für Wassereinsparungen und gesunde Bäume. Auch die Nutzung von Spülwasser des Wasserwerks stellte er vor. Dabei handele es sich um gefiltertes Brunnenwasser, das nach einem mehrschrittigen Reinigungsprozess wieder Trinkwasserqualität habe. Es ließe sich entweder beim Wasserwerk abpumpen oder nach Absprache mit diesem durch lange Leitungen verlegen.

Landschaftsarchitekt Volker Lange bot eine umfassende Übersicht verschiedener Baumarten und ihren Potenzialen in klimaveränderten Städten. Da hier viel Rede- und Beratungsbedarf bestand, kam die Empfehlung der GALK-Straßenbaumliste als hilfreiches Verzeichnis gerade recht. Lange betonte jedoch mehrfach, dass neben der Wahl zwischen Ungarischer Eiche, Silber-Linde, Schnurbaum oder Bienenbaum hauptsächlich ein guter und ausreichend großer Standort wichtig sei.

Matthew Lynch und Stefan Grob von der Arbeitsgemeinschaft Wiesbadener Friedhöfe e.V. gaben einen Einblick in ihre Erforschung nachhaltiger Pflanzenpflege. Nach der nachmittäglichen Kaffeepause stellten sie eine Versuchsreihe vor, mit der sie ein optimales Gießverhalten zu ermitteln versuchten. Getestet wurden verschiedene Wassermengen und Gießzeiten an Substraten, Beetpflanzen, Bodendecken und Stauden. Die Forschungen laufen noch, inzwischen auch unter Begleitung der Uni, vorläufiges Fazit war jedoch: Torffreie Substrate funktionieren einwandfrei, sparsam gießen lohnt sich und intensive Angießphasen sorgen für eine langfristig resistentere Pflanze.

Mit seinem zweiten Beitrag am Tag wagte Gerold Eppler einen Blick auf den Markt der potenziellen Hilfsgeräte im Friedhofsalltag. Star der Vorstellung war der Gießroboter, der seit 2020 auf einzelnen Friedhöfen Handwagen und Traktoren im Wassertransport ersetzt. Der Gießroboter arbeite selbstständig und geräuscharm und gieße Gräber mit einer Präzision von bis zu 2cm Abweichung, wobei er laut Hersteller etwa 25 Prozent Wasser einsparen könnte. Nachteilig ist allerdings, dass zur Programmierung zunächst mehrere tausend Messpunkte erfasst werden müssen, ganz zu schweigen vom Preis in einem noch weit größeren Zahlenbereich.

Als letzter Referent des Tages zeigte Dr. René Burghardt, Landschaftsplaner und Stadtklimatologe, worauf es beim Friedhof als Schatz im Stadtklima ankommt. Entscheidend für das Kühlungsvermögen eines Geländes sei die Verschattung, etwa durch hohe Bäume. Zugleich verhinderten durchgehende Mauern die Verteilung kalter Friedhofsluft wie auch die Synergie mit der umliegenden Biodiversität. Diese Faktoren zeigen: wie hoch der ökologische Wert eines Friedhofs tatsächlich ist, ist ganz unterschiedlich. Statt Friedhöfe pauschal zu betrachten, brauche es die individuelle Aktivierung seiner Potenziale.

Die Veranstaltung endete pünktlich um 17 Uhr. Es blieb eine Fülle an Denkanstößen aus Theorie und Praxis. Während von Beginn an klar zu sein schien, dass der Umgang mit Wasser auch auf dem Friedhof im Kontext der Klimakatastrophe zu sehen ist, zeigte sich im Laufe des Tages: Handlungsmöglichkeiten gibt es viele. Diese sind aber weder pauschal anzuwenden noch immer einfach und noch seltener kostengünstig. Hier wird eine Spannung spürbar zwischen ökologischem und sozialem Wert von Friedhöfen und ihrem Ansehen in der Politik. Es gilt, gerade dem großen Potenzial, das Friedhöfe angesichts des Klimawandels mitbringen, gerecht zu werden und sich weiter für die angemessene Wertschätzung durch öffentliche Gelder einzusetzen.

Marlene Horn

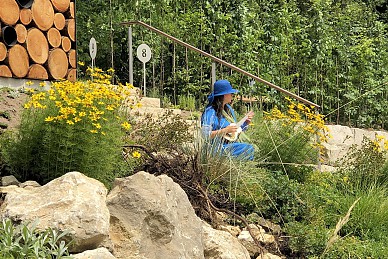

Nachgefragt: CAMPUS VIVORUM

Am 29. Juni 2023 wurde er eröffnet: Der Campus Vivorum in Süßen, Baden-Württemberg. Ein Experimentierfeld, ein Ideengeber für den „Friedhof der Zukunft“, gemacht für die Lebenden. Mit ihm zeigt die Initiative Raum für Trauer, dessen ideeller Träger die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. ist, beispielhaft, wie Trauernden geholfen werden kann. Entstanden ist der Park neben dem Gelände der Kunstgießerei Strassacker.

Wie blickt Günter Czasny, Sprecher der Initiative Raum für Trauer, Projektverantwortlicher des Campus Vivorum und stellv. Geschäftsführer der Kunstgießerei auf die vergangenen Wochen zurück? Wir haben nachgefragt.

Herr Czasny, was war Ihr bislang schönstes Erlebnis seit der Eröffnung des Campus Vivorum?

Ich hatte schon so viele interessante Begegnungen auf dem Gelände. Die berührendsten Momente hatte ich allerdings mit Privatbesucher*innen – dabei haben wir den Park noch gar nicht für Laufpublikum geöffnet und zum Beispiel auch noch gar keine Öffnungszeiten kundgegeben. Viele kommen einfach vorbei und fragen nach, ob sie mal durchlaufen können. Das ermöglichen wir dann gern. Einmal hatte ich eine Begegnung, die mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Ein älteres Ehepaar, das über das Gelände lief, erzählte, sie hätten sich noch nicht mit den „letzten Dingen“ beschäftigt, und waren in vielen Dingen unsicher. Während ihres Spaziergangs über den Campus sei ein wunderbares Gespräch voller Leichtigkeit entstanden. Es hatte keine Schwere, über Tod und Sterben zu sprechen. Sie sagten mir: „Als wir uns diese vielen und auch einfachen Möglichkeiten der Umsetzung angesehen haben, hat es bei uns klick gemacht: manche Dinge kann man ja ganz anders machen, als wir dachten.“ Dem Ehepaar eröffneten sich neue Möglichkeiten. Und am Ende ihres Besuchs bei uns stellte sich heraus, dass sich die beiden schon mit der Beisetzung im Friedwald angefreundet hatten. Reaktionen wie diese hatten wir schon einige.

Dann haben Sie schon ein Ziel erreicht?

Uns haben neben Privatbesucher*innen zahlreiche Ehrenamtliche und Professionelle, kommunale Vertreter, Bürgermeister und Verwaltungschefs besucht. Wir hatten eine positive Medienresonanz, die anhält. Journalisten fühlen sich angespornt, anzuknüpfen an die Inhalte und Zielsetzung der Initiative Raum für Trauer und den Campus Vivorum, und die Themen aufzugreifen, die wir damit angestoßen haben. Wir erkennen schon jetzt, dass wir eine Tür zum Dialog geöffnet haben. Doch es gibt noch so viele weitere Türen, die geöffnet werden müssen, so viele Bausteine, um das Gespräch über den „Friedhof der Zukunft“ am Laufen zu halten. Das ist das Ziel der Initiative und des Campus Vivorum: der Friedhof soll in den öffentlichen und kommunalen Fokus gestellt werden. Es muss gefragt werden, ob wir einen Friedhof brauchen und wenn ja, was er anbieten muss, damit sich Trauernde mit ihren Bedürfnissen aufgehoben fühlen. Wenn die Bedeutung und die Wirkung eines Friedhofs den Menschen bekannt ist und verstanden wird, dann findet der Friedhof Akzeptanz und Wertschätzung. Die Botschaft, dass die örtlichen Friedhöfe hierfür enormes Entwicklungspotenzial besitzen und mit überschaubaren Maßnahmen zu verändern sind, wurde nach unserer aktuellen Einschätzung von den Teilnehmern verstanden.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir haben den Campus Vivorum zwar Ende Juni eröffnet, aber es ist und bleibt ein work in progress. Zum Glück hat bislang alles funktioniert, was angelegt wurde. Das Ziel war ja, den Pflegeaufwand klein zu halten und auf klimaangepasste Bepflanzung und Begrünung zu setzen. Der Regen der vergangenen Wochen hat uns ein großes Wachstum beschert. Was den Besucher*innenzuspruch angeht, haben wir für die kommende Zeit etwa 40 Buchungen für Führungen und Veranstaltungen vorliegen, etwa von Verwaltungen, Gemeinderäten, Betrieben und Hospiz-Gruppen. Im April 2024 wollen wir mit dem Programm im Glashaus starten, um auch Fortbildungen und Tagungen abhalten zu können. Auch hier haben wir schon Buchungen.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch?

Ich wünsche mir, dass sich diese gemeinschaftliche Bewegung, die sich in Gang gesetzt hat, weiter fortführt. Der Campus Vivorum bietet die Grundlage für ein miteinander ins Gespräch kommen. Es geht beim Friedhof der Zukunft auch um die Fürsorgeverantwortung der Kommunen und Kirchen, um das Füreinanderdasein, das Sichtbarmachen von Zusammenhalt. Ich sehe das Projekt auch als Versuch einer Antwort auf eine fragile Zeit, in der das Bedürfnis der Menschen nach einem fürsorglichen Miteinander umso größer geworden ist. Ich wünsche mir, dass wir im Laufe der Zeit auf den Friedhöfen viele erfolgreiche Leuchtturmprojekte erleben können.

Anna Lischper

30.000 Euro für die Neukonzeption

Sparda-Bank Hessen und die Evangelische Bank unterstützen die Neukonzeption des Zentralinstituts und Museums für Sepulkralkultur

Das Museum für Sepulkralkultur befindet sich mitten im Prozess der baulichen und inhaltlichen Neukonzeption. Mit der Sparda-Bank Hessen eG und der Evangelischen Bank eG haben sich zwei Unternehmen gefunden, die den Prozess der Neukonzeption, gerechnet auf drei Jahre, mit jeweils 15.000 Euro unterstützen.

„Die Realisierungsphase der Modernisierung unseres Hauses ist mit einem erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand verbunden, der auch finanziell gestemmt werden muss. Ich bin dankbar, dass wir in unserer Region Unternehmen gewinnen konnten, die uns dabei unterstützen“, betont Dr. Dirk Pörschmann, Direktor des Zentralinstituts und Museums für Sepulkralkultur und Geschäftsführer des Trägervereins des Museums, der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. „Die Spendenbereitschaft ermöglicht uns insbesondere die Finanzierung der Stelle einer Projektleitung, die unverzichtbar ist für das Vorantreiben der Modernisierung unseres Hauses“, so Pörschmann weiter.

Die Projektleitung, die die wissenschaftliche Mitarbeiterin Tatjana Ahle-Rosental innehat, trifft in Zusammenarbeit mit der Direktion wichtige Entscheidungen der Neukonzeption. Bei ihr laufen die Fäden von baulicher Erweiterung durch das Architektenbüro Schulze Berger Architekten Stadtplaner PartGmbB (Kassel) und szenografischer Gestaltung durch das interdisziplinär arbeitende Gestaltungsbüro gewerkdesign GmbH + Co. KG (Berlin) zusammen. Darüber hinaus steht sie in ständigem Kontakt mit der Projektsteuerung, welche die Projekt-Management-Gesellschaft mbH Bau-Real-PMG (Kassel) seit Sommer 2023 besetzt hat. „Aktuell befinden wir uns sowohl, was den Umbau, als auch die Gestaltung der neuen Dauerausstellung und der öffentlichen Bereiche angeht, in der Entwurfsphase. Das ist die Zeit, in der die wichtigen Entscheidungen für das künftige Museum getroffen und alle maßgebenden Akteur*innen ins Boot geholt werden“, so Ahle-Rosental.

„Der Tod gehört zum Kreislauf des Lebens dazu. Umso wichtiger ist es, dass es in Kassel ein Museum gibt, das die Themen rund um den Tod aufgreift und vermittelt“, sagt Ulf Penker, Direktor der Sparda-Bank Kassel. „Für uns als Bank ist es ein Anliegen, diese wertvolle Vermittlungsarbeit zu unterstützen – schließlich gehören ja auch unsere Privatkunden zu den Besucher*innen des Museums, die von dessen Modernisierung profitieren werden“, führt Penker fort. „Das Museum für Sepulkralkultur ist kein Museum wie jedes andere“, sagt Claus Beller, Direktor Vertriebsregion West der Evangelischen Bank. „Vielmehr trägt es durch seine Beschäftigung mit dem Themenfeld des Sterbens dazu bei, die besondere Einzigartigkeit und Würde des menschlichen Lebens zu erkennen. Als werteorientierter Finanzpartner mit christlichen Wurzeln empfinden wir diese Ausrichtung des Museums als besonders unterstützenswert“, so Beller.

Die Dauerausstellung wird neu konzipiert

Die zentralen Aufgaben des Museums für Sepulkralkultur und des zugehörigen Zentralinstituts bestehen seit seiner Gründung 1992 darin, das kulturelle Erbe in den Bereichen des Bestattungs-, Friedhofs- und Denkmalwesens zu erforschen, zu fördern und zu vermitteln. Sie informieren die Öffentlichkeit über den gesellschaftlichen Konsens – aber auch über legitime Konflikte – zum Umgang mit Sterben, Tod und Trauer und veranschaulichen die damit verbundenen kulturhistorischen Hintergründe und Veränderungen.

Ein wesentlicher Fokus der Neukonzeption liegt auf der Dauerausstellung, die momentan gegenüber den wechselnden Sonderausstellungen zurücktritt. Die Dauerausstellung trägt maßgeblich dazu bei, der Öffentlichkeit Geschichte, Bedeutung und Entwicklung der Sepulkralkultur in Deutschland näher zu bringen. Die Neukonzeption hat zum Ziel, den Wandel und die Diversifizierung der Gesellschaft in der Konzeption der Dauerausstellung noch stärker zu berücksichtigen, wozu auch die Inklusion von Bürger*innen unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauungen gehört. Bund, Land Hessen und Stadt Kassel erkennen diese wertvolle Arbeit und ihre nationale Bedeutung an und unterstützen die Neukonzeption durch finanzielle Förderung.

Nach aktuellem Stand wird das Museum im Jahr 2027 in neuem Gewand wiedereröffnet werden.

Anna Lischper

Foto: Nasim Mohammadi

© Museum für Sepulkralkultur, Kassel, Bildarchiv

Grabstein mit Pfannkuchen

Ein Porträt über Dr.-Ing. Martin Venne, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.

Ein siebenjähriger Junge geht zu der Ehefrau eines verstorbenen Spielzeughändlers und bittet um den Schlüssel zum Glockenturm, wo der Verstorbene aufgebahrt ist. Er geht zum Friedhof des Dorfes, öffnet die Tür und verabschiedet sich. Der kleine Junge ist Martin Venne. Seit mittlerweile 25 Jahren ist er Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, seit Mai ist er der Vorsitzende des Vorstands. Dem Friedhof verbunden ist der 57-Jährige allerdings bereits sein Leben lang.

Aufgewachsen in einer Totengräberfamilie waren der Tod von Menschen, aber vor allem der Umgang damit, Themen, in die er hineinwuchs. Seitdem er stehen konnte, hatte er alle Toten des Dorfes gesehen und begleitete regelmäßig seinen Vater, wenn dieser Blumen für die Trauerfeier in den Glockenturm der Kirche brachte. So war es ihm auch ein natürliches Vorgehen, sich von dem Menschen, der ihm immer die Matchbox-Autos verkaufte, zu verabschieden. Und sicherlich war es auch das Bedürfnis nach Vergewisserung, das den Siebenjährigen auf diese Idee gebracht hatte.

Der Tod, erzählt Martin Venne, war in seinem Heimatort Avenwedde, einem Stadtteil der ostwestfälischen Kreisstadt Gütersloh, öffentlich. Und er ist es noch heute. Als sein Vater vor einigen Monaten starb, verabschiedete er sich von ihm am offenen Sarg. Er ging mit seiner Familie den Weg von der Kirche bis zum Friedhof, den er schon als Messdiener zahllose Male gegangen war. Damals zog er die Begleitung von Beerdigungen der von Hochzeiten vor, weil man als Messdiener eher als Teil der Trauergemeinde gesehen wurde, bei den Hochzeitsgesellschaften war man außen vor. Auch nach der Beerdigung seines Vaters gab es eine Trauerfeier. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann sollte man dessen Leben feiern und die Gelegenheit nutzen, in Gemeinschaft zu sein. Diese Tradition ist Martin Venne wichtig.

Der Enkel des ersten Totengräbers für den kirchlichen Friedhof lernte später selbst im Gütersloher Unternehmen Lütkemeyer den Gärtnerberuf. Erfahrungen hatte er da schon: Brauchst du Geld, musst du tief stechen und weit werfen, hieß es stets. Später schloss er ein Studium der Landschaftsplanung in Kassel an und machte sich währenddessen in Kassel als Landschaftsarchitekt selbstständig. Sein Büro Planrat Venne besteht heute aus einem siebenköpfigen Team, das die Bereiche Friedhof, Denkmalpflege sowie Forschung und Entwicklung abdeckt. Damit trägt der Sohn eines traditionellen Berufs heute mit seinem Fachwissen dazu bei, Tradition zu erhalten und gleichzeitig zukunftsfähig zu machen. Neben der praktischen Arbeit in Friedhofs- und Freiraumprojekten erforscht er mit seinem „friedhofsverrückten“ Team Themenfelder rund um das Friedhofs- und Bestattungswesen – wozu auch die Erhebung friedhofsspezifischer Daten gehört. Teil des Teams ist auch seine Ehefrau Antonia Venne, die Mitglied im Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur ist.

Viel Arbeiten funktioniert für Martin Venne nicht ohne Berufung, deshalb ist es ihm auch wichtig, dass seine Kinder frei entscheiden, welchen Beruf sie ansteuern. Zwei wohnen noch im Elternhaus, die älteste Tochter, 23 Jahre, lernte Vermessungstechnikerin und arbeitet nun auch „bei Vattern“, ein Sohn beginnt jetzt eine Ausbildung zum Schreiner. Martin Venne hat die Erfahrung gezeigt, dass es sinnvoll ist, nach dem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zu absolvieren. Eine Ausbildung ist etwas für das Leben. Es macht viel mit einem, wenn man schon etwas hat, was man kann. Und es sensibilisiert. Einem Bauleiter, der nach dem Abitur direkt studiert, fehlt oft das Feingefühl gegenüber den Gewerken. Stichwort: Wertschätzung.

Das ist auch einer der Aspekte, die aus seiner Sicht die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal so attraktiv machen. So wie die Friedhofsplanung ein Prozess ist, der nur im Team und unter Einbezug aller Beteiligten stattfinden kann, ist es eine Stärke des Vereins, dass hier Menschen aufeinandertreffen, die auf unterschiedliche Weise auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Auf den Weiterbestand des Friedhofs etwa.

Der Friedhof, das ist für Martin Venne ein Ort der Verbindung über den Tod hinaus, ein Ort der Zwiesprache, ein Raum für Trauer. Die Kirchen und die Kommunen müssen dafür sorgen, dass jeder Mensch seine Trauer leben und bewältigen kann. Sonst haben wir Menschen, die in ihrer Trauer krank werden. Doch die Aufgabe, jedem Menschen unabhängig von seinen finanziellen Verhältnissen einen Zugang zu Friedhof und Bestattung zu ermöglichen, sieht er auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zehn Schritte nach vorn, drei nach rechts, um den Beisetzungsort des anonym bestatteten Angehörigen zu finden, das ist aus seiner Sicht keine Lösung. Er hat schon Pfannkuchen auf Kindergräbern liegen sehen. Und warum soll es nicht zwei Jahre dauern dürfen, bis der für die Hinterbliebenen richtige Grabstein gesetzt ist. Menschen sollen tun, was in ihrer Trauer hilft. Hinführen zu diesem Bewusstsein betrachtet er als eine Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, die zum großen Vorteil in der Mitte von Deutschland liegt. Sie soll informieren, kommunizieren und das wertfrei und produktneutral.

Als Vorsitzender wünscht sich Martin Venne, den Fokus auf die Profilbildung zu legen, im Zentralinstitut zunächst kleine Forschungsprojekte anzustoßen oder Wissenschaftler dabei mit der Expertise der Arbeitsgemeinschaft zu unterstützen und sich langfristig auch mit Stellungnahmen nach außen zu positionieren. Eine Drittmittelakquise bietet die Möglichkeit, weitere Stellen zu schaffen und die Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft zu stärken. Man kann vieles ehrenamtlich machen, aber eben nicht alles, sagt Venne. Das Museum für Sepulkralkultur eröffnet dabei die Möglichkeit, Wissen über Objekte zu vermitteln. Dass das Haus baulich wie inhaltlich vor der Neukonzeption steht, ist eine Herausforderung. Aber auch eine Riesenchance. Die gilt es in Etappen zu denken – eine Strategie, die es in vielen Bereichen des Lebens braucht. Geduld und Humor sind die beiden Kamele, die durch jede Wüste tragen, steht auf der Website seines Planungsbüros. Beides spielt im (Berufs-)Alltag von Martin Venne eine Rolle. Erfolgserlebnisse sind für ihn wichtig, genauso wie die Geduld zu haben, bis diese eintreffen. Und für den Weg zum Ziel braucht es manchmal eine gute Portion Humor, ist Venne sicher.

Kontakt: Dr.-Ing. Martin Venne; Mail: info@planrat-venne.de

Anna Lischper

© Nasim Mohammadi

9. Juni 2023

Stadttheater Gießen wird zum Haus der Trauer

Tanzstück „Five Stages of Grief“ von Constantin Hochkeppel thematisiert Trauerphasen

Leugnung – Wut – Verhandlung – Depression – Akzeptanz. Trauer (engl. grief) löst eine Welle an Emotionen aus. Mit den fünf Phasen (engl. stages) der Trauer beschäftigt sich am Stadttheater Gießen das Tanzstück „Five Stages of Grief“. Der Abend lädt an unterschiedlichen Orten des Hauses dazu ein, sich mit verschiedenen Zuständen und Aspekten von Trauer auseinanderzusetzen. Wir sprachen mit dem Regisseur und künstlerischen Leiter der Sparte Tanz, Constantin Hochkeppel.

Was hat Sie auf die Idee gebracht, ein Tanzstück zu den Trauerphasen zu konzipieren?

Meine Inspiration war ein Trauerfall in meiner Familie vor zweieinhalb Jahren. Nach dem ersten Schock und der langen Zeit von tiefer Traurigkeit fiel mir auf, wie sich meine Trauer verändert. Das fand ich spannend als Aufhänger.

Wie haben Sie sich und die Tänzer*innen auf das Thema vorbereitet?

Zum Einstieg in das Thema haben wir Gespräche geführt mit Menschen, die nah dran sind am Thema Tod und Trauer. Mit, Trauer- und Sterbebegleiter*innen des Hospizvereins Gießen und einem Psychiater der Uniklinik Gießen. Darauf basierend bin ich gemeinsam mit Team und Ensemble in die Recherche an uns selbst eingestiegen.

Was haben Sie daraus mitgenommen?

Die Gespräche mit den Trauer-Expert*innen nahmen dem Thema die Schwere. Es ging immer wieder darum, dass Trauer nicht nur die Depression ist, sondern dass wir im Prozess auch andere Gefühle durchleben. Im gesellschaftlichen Bild von Trauer kommt der eigentliche Prozess zu kurz. Trauernde dürfen auch fröhlich sein. Unsere Gesprächspartner*innen sagten allesamt, dass Trauern auch etwas Lustvolles hat. Dem Psychiater war es sehr wichtig, zu betonen, dass es im Trauerprozess auch darum geht, sich um sich selbst zu kümmern. Und die Gespräche mit den Hospizmitarbeiterinnen brachten den Aspekt hervor, dass man sein ganzes Leben lang immer wieder in trauerartigem Zustand sein kann. Etwa, wenn man den geschützten Rahmen des Elternhauses verlässt oder wenn die Schulzeit endet.

Was blieb bei Ihnen persönlich am stärksten hängen?

Trauer verändert einen Menschen. Es ist ein traumatisches Erlebnis, einen geliebten Menschen zu verlieren. Zum einen, weil jemand plötzlich nicht mehr da ist. Aber auch die Frage der eigenen Endlichkeit wird virulent und die Angst und Einsicht, dass noch mehr Menschen sterben werden, weitere Trauerprozesse durchlebt werden müssen.

Wie haben Sie die Phasen künstlerisch umgesetzt?

Wir haben das Bild eines Hauses der Trauer gefunden, hinter dessen Türen sich die Gefühle verbergen. Der Abend ist besteht nicht nur aus Tanz, vielmehr ist ein physical theatre-Stück entstanden - mit theatralen Elementen, wie Figuren, Texten, Szenen und natürlich viel Bewegung. Der erste Teil des Stücks beginnt vor dem Stadttheater und im Foyer. Mitglieder aus dem Opernchor und dem Philharmonischen Orchester sind involviert. Schwarz gekleidete Menschen gehen in sich gekehrt durch das Haus, an einer Stelle performen Tänzer*innen, wieder woanders spielt einer auf dem Cello. Das Publikum bewegt sich während der ersten halben Stunde frei durch das Haus und kann so einen höchst individuellen ersten Teil erleben. Allerdings sind die einzelnen performativen Interventionen nicht nach den Trauerphasen sortiert. Vielmehr haben wir uns von den unterschiedlichen Gefühlen, die dem Trauerprozess zugeordnet werden, inspirieren lassen.

Die Stationen sind also nicht direkt den Phasen Leugnung, Wut, Verhandlung, Depression und Akzeptanz zugeordnet?

Nein, die Tänzer*innen sind innerhalb der szenischen Elemente relativ frei. Sie haben vorab für sich erforscht: Was macht dieses oder jenes Gefühl mit meinem Körper. Bei den Proben haben wir uns intensiv mit den Gefühlen befasst und herausgefunden, dass sie sehr unterschiedliche körperliche Reaktionen auslösen. Bei manchen Tänzer*innen sah man autoaggressive Reaktionen, andere waren wie gelähmt. Das zeigt: Trauer ist extrem subjektiv. Auch nach der Phase der Verhandlung kann man leugnen. Schließlich lassen sich die Tänzer*innen auf den Kontakt mit dem Publikum ein. Der Kontakt ist jedes Mal anders und sie reagieren auch auf die Menschen.

Zum Beispiel?

Es kommt immer wieder dazu, dass sich Menschen zu den Tänzer*innen setzten und ihre eigenen Erfahrungen mit Trauer erzählen. Das ist dann schon etwas Besonderes, weil offenbar ein Raum geschaffen wurde, sich spontan vor fremden Menschen zu öffnen.

Woraus besteht der zweite Teil?

Der findet auf der Bühne statt. Es ist ein durchchoreografiertes 60-Minuten-Stück mit Tanzensemble, Philharmonischem Orchester und Mitgliedern des Chors. Hier erlebt das Publikum Szenen mit intensiven Gefühlsausbrüchen und dynamischem Gruppenverhalten. Wo der erste Teil des Abends eine individuelle Erfahrung war, durchlebt das Publikum den zweiten Teil im Kollektiv. Wo der erste Teil realistisch ist, sich vielleicht auch mehr mit der Außenwahrnehmung beschäftigt, ist der zweite Teil abstrakter und geht nach innen: der Chor ist der Außenblick, der mit den Trauernden nicht umzugehen vermag, die Trauernden durchleben Erinnerungen, Leugnung, Verarbeitung und müssen schließlich akzeptieren, dass die Trauer zum Leben dazugehört. Das alles passiert zu zeitgenössischer Musik von Anna Thorvaldsdottir, Arvo Pärt, Anna Clyne und Ēriks Ešenvalds – vom Orchester live interpretiert.

„Five Stages of Grief“ wurde jetzt schon einige Male aufgeführt. Wie waren so die Reaktionen aus dem Publikum?

Sehr gemischt. Ich habe oft gehört, dass Zuschauer*innen berührt wurden. Viele sind aber auch irritiert über den ersten Teil und hatten Angst, etwas zu verpassen, dabei gibt es da gar nichts zu verpassen, sondern nur zu erleben. Für mich ist Theater eben nicht: Ich gehe rein, setze mich und dann gehe ich wieder nach Hause. Dazu eignet sich das Thema Trauer umso mehr. Das ist eben nicht so, dass man schnell alles durchlebt und damit ist der Prozess abgeschlossen. Trauer ist ein Prozess, der einen das ganze Leben lang begleiten kann.

Die nächsten Termine von „Five Stages of Grief“ sind: Fr. 09.06.und Fr 23.06., 19.30 Uhr sowie So 02.07.2023, 18 Uhr. Nach den ersten beiden Vorstellungen gibt es ein Nachgespräch im Foyer. Karten gibt es im Haus der Karten, Kreuzplatz 6, 35390 Gießen, unter Tel.: 0641-7957 60/61 und theaterkasse@stadttheater-giessen.de

Anna Lischper

© Christian Schuller

3. Mai 2023

ANSEHEN DER UNGESEHENEN

ANSEHEN – Gedenkfeier für einsam Verstorbene fand im April erstmals in Kassel statt

Wer nimmt eigentlich von den Menschen Abschied, die keine Angehörigen oder Freunde haben? Eine Antwort auf diese Frage gab es jetzt im Museum für Sepulkralkultur mit der Veranstaltung "ANSEHEN – Gedenkfeier für einsam Verstorbene". Heilhaus Kassel, die Evangelische Kirche in Kassel und das Museum für Sepulkralkultur hatten sich in Kooperation mit der Stadt Kassel zusammengetan, um durch ein gemeinsames Ritual diejenigen im Gedenken wieder in den Kreis der Gesellschaft zu holen, die zu Lebzeiten und in ihrem Tod aus diesem herausgefallen sind.

„Die Gedenkfeier will ein Ansehen der Ungesehenen bewirken, indem wir als Gemeinschaft auf das schauen, was uns verloren ging“, sagt Museumsdirektor Dr. Dirk Pörschmann. Jedes Jahr sterben mehrere Dutzend Menschen in unserer Stadt Kassel, ohne dass Angehörige sie aus dem Leben begleiten oder sich um ihre Bestattung kümmern. Die Zahl der Ordnungsamtsbeisetzungen hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen, weil immer mehr Menschen keine Angehörigen haben. Die Organisation der sogenannten Letzten Dinge wird zu einem Akt, den die Kommune zu bewältigen hat.

So wurden am Samstag, den 29. April 2023 insgesamt 60 Namen vorgelesen – von 60 Menschen im Alter von neugeboren bis 91 Jahre, die vergangenes Jahr gestorben sind. Sie alle wurden vom Ordnungsamt der Stadt Kassel beigesetzt. Das passiert jeden dritten Mittwoch im Monat um 11 Uhr auf dem Hauptfriedhof. „Wer hier verstirbt, hat das Recht, hier beigesetzt zu werden“, sagt Dirk Stoll, Pfarrer für Bestattungskultur im Stadtkirchenkreis Kassel, der sich um die Beisetzung kümmert. Er hält eine Ansprache, trägt einen Bibelvers vor, dann geht es zu einer Stelle auf dem Friedhof, wo die Urnen der Verstorbenen anonym in einer Reihe beigesetzt werden. Begleitet wird das Ritual von einer Mitarbeiterin des Hospizvereins. Hin und wieder kommen Besucher*innen hinzu, um die Beisetzung zu begleiten.

Zu der Gedenkfeier im Museum kamen weit mehr als hundert Besucher*innen. Sie nahmen auf kreisförmig angeordneten Stuhlreihen Platz, in deren Mitte eine Spirale aus Teelichtern aufgebaut war – 60 Lichter und eine große Kerze, für die einsam Verstorbenen, deren Name nicht bekannt wurde. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Klaus-Dieter Ammerbach und Nicole King am Fagott und Regine von Lühmann an der Harfe. Die Namen der Verstorbenen wurden in Blöcken gelesen von Bürgermeisterin Ilona Friedrich, Stadtdekan Dr. Michael Glöckner, Viviane Clauss und Gerhard Paul (Heilhaus) und Dirk Pörschmann, der, wie Katrin Jahns von der Evangelischen Kirche in Kassel zudem einen lyrischen Text vorlas. Anschließend kamen die Besucher*innen in der Cafeteria des Museums für einen Austausch zusammen.

Wer waren die Menschen, die verstarben?

Die Liste mit Namen und Alter der Verstorbenen hatte das Ordnungsamt der Stadt Kassel zur Verfügung gestellt. Der Großteil der Menschen war älter als 60 Jahre, die meisten von ihnen männlich. Dirk Pörschmann führt das zurück auf die mangelnde kommunikative Fähigkeit von Männern, auch im hohen Alter, vielleicht nach dem Tod der Ehefrau, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. „Viele Menschen landen beruflich in einer ihnen fremden Gegend und haben dort dann keine Angehörige, die sich um die Bestattung kümmern können.“ (Dirk Stoll)

Es könne ein Trost sein, so Pörschmann, zu Lebzeiten zu wissen, dass es diese Gedenkfeier für einsam Verstorbene gebe. In anderen deutschen Städten gibt es bereits ähnliche Formate. Die Initiative, eine Gedenkfeier für einsam Verstorbene zu organisieren, kam in Kassel vom Heilhaus. Die Evangelische Kirche in Kassel und das Museum für Sepulkralkultur schlossen sich an. In den kommenden Jahren wird die Gedenkfeier an unterschiedlichen Orten der aktuellen und zukünftigen Kooperationspartnern organisiert werden. Im April 2024 soll die Gedenkfeier im Heilhaus stattfinden.

Anna Lischper

|  |  |

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.

Zentralinstitut für Sepulkralkultur

Museum für Sepulkralkultur

Weinbergstraße 25–27

D-34117 Kassel | Germany

Tel. +49 (0)561 918 93-0

info@sepulkralmuseum.de